13343846884

从清晨早餐的一杯鲜牛奶、一枚鸡蛋,到午餐的生鲜蔬菜、熟食肉类,再到晚餐的米面粮油、餐后水果,食物贯穿我们一天的生活。但你是否想过,这些端上餐桌的食物,在抵达我们手中前,经历了怎样的“考验”?答案就在食品检测的实验室里——一套套精密仪器如同“火眼金睛”,一项项严谨检测好比“安全筛查”,共同为我们的舌尖安全筑牢防线。今天,我们就一同揭开食品检测的神秘面纱。

食品成分复杂多样,可能含有天然营养物质,也可能暗藏重金属、农药残留、微生物等风险因子,甚至存在非法添加的隐患。要精准识别这些“蛛丝马迹”,离不开专业仪器的助力。不同的检测需求,对应着不同的“专属武器”。

这类仪器的核心作用是排查食品中的有毒有害成分,让潜在风险无所遁形。

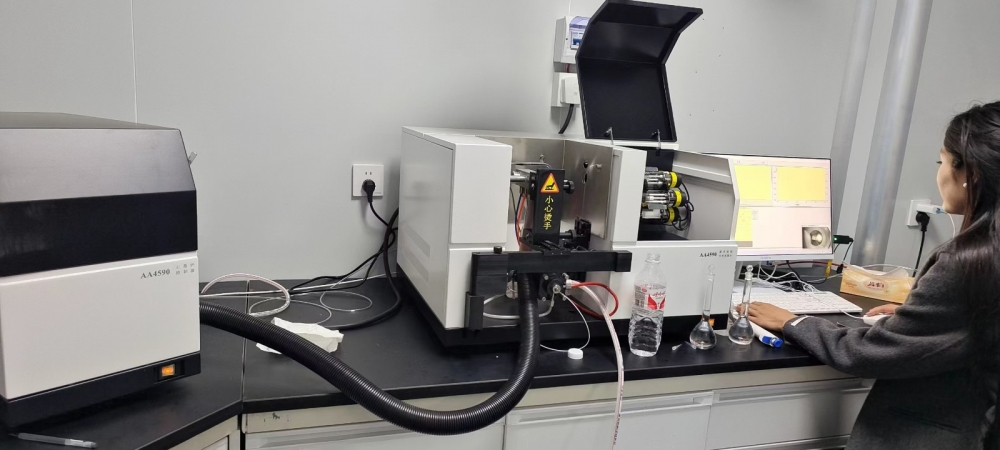

原子吸收分光光度计/电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS):重金属检测的“王牌选手”。无论是大米中的镉、茶叶中的铅,还是水产品中的汞,都逃不过它们的“探测”。原子吸收分光光度计能精准测定常见重金属含量,而ICP-MS的检测精度更是达到“纳克级”,相当于在一万吨水中找到一颗盐粒,哪怕是极微量的重金属污染也能被捕捉到。

高效液相色谱仪(HPLC)+ 质谱联用仪(LC-MS):非法添加与农药残留的“克星”。比如,有些不法商家会在火锅底料中添加罂粟壳成分,在果蔬中违规使用高毒农药,这些成分通过HPLC可实现快速分离,再结合质谱联用仪的精准定性,就能准确判断是否存在违禁物质,避免“误判”或“漏判”。

微生物检测系统(含培养箱、菌落计数器、荧光定量PCR仪):微生物污染的“侦察兵”。食品中的大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌等致病菌,是引发食物中毒的重要原因。培养箱模拟适宜微生物生长的环境,让致病菌“显形”;菌落计数器可快速统计细菌数量,判断是否超标;而荧光定量PCR仪则能实现“快速筛查”,原本需要几天的检测流程,如今几小时就能出结果,大幅提升检测效率。

食品的营养含量是消费者关注的重点,这类仪器能精准测定各类营养成分,让“营养标签”真实可信。

近红外光谱仪(NIRS):营养成分检测的“快速能手”。无需对样品进行复杂处理,只需用光谱扫描,就能快速测定粮食中的蛋白质、脂肪含量,乳制品中的乳糖、乳蛋白含量,果蔬中的糖分、维生素含量等。比如检测小麦的蛋白质含量,原本需要几小时的化学分析,用近红外光谱仪几分钟就能完成,大大提升了检测效率。

凯氏定氮仪:蛋白质检测的“经典装备”。通过测定食品中的氮含量,再换算成蛋白质含量,是国际公认的蛋白质检测方法。无论是肉类、豆制品还是奶粉,其蛋白质含量都能通过凯氏定氮仪精准测定,避免“虚标营养”的问题。

气相色谱仪(GC):脂溶性成分的“分离专家”。像食用油中的脂肪酸组成、食品中的维生素E等脂溶性成分,通过气相色谱仪的分离作用,能精准测定其含量,为食品的营养评估提供数据支撑。

这类仪器主要检测食品的理化性质、稳定性及标签合规性,确保食品品质达标、信息真实。

卡尔费休水分测定仪:水分含量的“精准标尺”。食品中的水分含量直接影响保质期和品质,比如饼干水分过高易变软发霉,奶粉水分过高易结块变质。卡尔费休水分测定仪能精准测定微量水分,帮助企业控制生产工艺,延长食品保质期。

质构仪:食品口感的“量化工具”。面包的松软度、薯片的酥脆度、肉类的嫩度等口感指标,以往只能靠人工品尝,如今通过质构仪的压缩、剪切等测试,能将口感转化为量化数据,帮助企业稳定产品品质,让每一批次的食品口感都保持一致。

紫外-可见分光光度计:色素、添加剂的“检测助手”。食品中的天然色素、人工合成色素(如柠檬黄、日落黄)以及防腐剂(如山梨酸钾、苯甲酸钠)等,都能通过紫外-可见分光光度计精准测定,确保其添加量符合国家标准,避免“过量添加”危害健康。

有了精密仪器,还需覆盖全维度的检测项目,才能构建起食品“从农田到餐桌”的全链条安全防线。根据《食品安全国家标准 食品检验方法》等法规要求,食品检测主要围绕以下三大类项目展开。

这是食品检测的核心,目的是排除一切可能危害人体健康的风险因素,是保障食品安全的“第一道关卡”。

污染物检测:包括重金属(铅、汞、镉、砷、铬等)、农药残留(有机磷、有机氯、拟除虫菊酯等)、兽药残留(针对畜禽、水产品,如瘦肉精、氯霉素等)、真菌毒素(如花生中的黄曲霉素、谷物中的赭曲霉素等)。比如婴幼儿配方食品中,重金属铅的限量要求远高于普通食品,就是为了守护婴幼儿的健康。

微生物检测:重点检测致病菌(大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、沙门氏菌、李斯特菌等)和菌落总数。不同食品的微生物限量要求不同,比如即食食品的菌落总数限量远低于生肉,就是因为即食食品直接入口,风险更高。

非法添加物与滥用添加剂检测:这是监管的重点领域。比如在面粉中添加增白剂过氧化苯甲酰、在酱菜中添加工业盐亚硝酸盐、在饮料中过量添加甜味剂等,这些行为都能通过专业检测被发现,从而杜绝不合格食品流入市场。

食品包装上的“营养成分表”并非随意标注,需经过严格检测验证。主要检测项目包括蛋白质、脂肪、碳水化合物、膳食纤维、维生素(A、B族、C、D等)、矿物质(钙、铁、锌、硒等)、能量等。比如声称“高钙牛奶”的产品,需检测其钙含量是否达到“每100毫升含钙≥120毫克”的标准,否则不能使用该宣称,避免误导消费者。

这类项目聚焦食品的品质稳定性和信息真实性,让消费者买得放心、吃得舒心。

理化品质检测:包括外观(颜色、形态)、气味、口感、pH值、水分含量、溶解度、粒度等。比如检测饮用水的pH值是否符合“6.5-8.5”的国家标准,检测奶粉的溶解度是否达标,避免冲调后出现结块现象。

稳定性检测:通过加速试验箱模拟高温、高湿、强光等极端环境,测试食品在保质期内的品质变化。比如将饼干置于40℃、75%湿度的环境中放置3个月,观察其外观、口感、水分含量是否变化,确保产品在保质期内品质稳定。

标签一致性检测:核对食品标签上的配料表、营养成分表、生产日期、保质期等信息是否与实际检测结果一致。比如标签声称“无蔗糖”的食品,需检测其蔗糖含量是否低于0.5克/100克,确保宣传真实合规。

或许有人会问:“我买的食品都是大品牌,还需要关注检测吗?”答案是肯定的。食品安全没有“免检”,无论是知名企业还是小作坊,只有通过严格的检测,才能确保产品安全达标。对于消费者而言,了解食品检测的仪器与项目,不仅能增强自身的食品安全意识,更能在选购食品时学会“看门道”——比如查看产品是否有第三方检测报告,关注营养成分表是否清晰规范。

如今,随着科技的发展,食品检测技术也在不断升级,从“实验室检测”到“现场快速检测”,从“单一指标检测”到“多组分同时检测”,检测效率和精度不断提升。而这背后,离不开每一台精密仪器的“坚守”,更离不开检测人员的专业付出。

舌尖上的安全,关乎每个人的健康。当我们安心享用美食时,别忘了那些藏在实验室里的“安全卫士”——是它们用精准的数据,守护着我们每一次的饮食安全,让我们吃得更放心、更安心。